|

|

このページでは、音楽理論通信講座 Lesson 1・Lesson 6のテキストの一部をご紹介いたします。実際の講座はLesson 1からLesson 10まで全10課あり、練習問題はLesson 1からLesson 9までございます。受講期間は最長1年間です。教材販売のみ(添削無し)でのお申し込みも可能です。 |

|

|

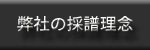

これから音楽理論のレッスンを始めていきます。今回と次回の内容がこの講座で一番大切な部分になります。基礎的な内容ですがしっかりと把握してください。 音楽にはどの曲にも必ず「外見・顔」と「骨組み」が存在します。 「外見・顔」にあたるのがメロディ (旋律) 、「骨組み」にあたるのが和音進行とリズムです。骨組みは「柱」とも言えるでしょう。曲を構成する大事な柱が和音進行とリズムなのです。 さて、和音とは何でしょう? 和音は「同時に鳴っている2つ以上の音の総体」です。つまり何でもいいですから2つの音を一緒に出せば、それが和音です。 先程、和音進行が曲の柱となると書きましたが、ここでいう和音は2つでなく3つ以上の音の集まりである必要があります。 音が3つ以上同時に鳴る場合、その和音にはある特有の「性質」が生まれます。この性質こそが音楽を構成する最小単位の「分子」であると言えます。 例えば、明るい曲、寂しい曲・・・音楽にはそれぞれ特徴がありますが、この特徴を生み出しているのが和音進行なのです。 (楽譜1~12小節目) (注:実際のレッスンでは、このテキストのほかに楽譜が付いております。) それでは和音についてもう少し詳しく見ていきます。 3つの音が同時に鳴る和音を「三和音」と呼びましょう。この三和音は大きく二種類に分類出来ます。「長和音」と「短和音」です。 長和音は「メジャーコード」とも呼びます。この長和音の特徴は、人の耳に心地よい明るい響きであると感じさせる和音、となります。 一方、短和音は「マイナーコード」とも呼びます。短和音の特徴は、人の耳にもの悲しい響きであると感じさせる和音、ということです。 簡単に言うと、長和音は明るい響き、短和音は悲しい響きを持つ和音となります。 今後、長和音を「メジャーコード」、短和音を「マイナーコード」と呼んでいきます。まずはこの言葉に慣れてください。 それではメジャーコードとマイナーコードについて、その構成を調べていきましょう。 (~中略~) 先程、和音は三つ以上同時に鳴って初めて和音としての性質を持つという内容を書きましたが、その理由はもうお分かりいただけると思います。 音が二つだけの和音では、それがメジャーコードなのかマイナーコードなのか決められませんね。例えば「ド」と「ソ」の和音の場合、間に「ミ」が入ればメジャーコードになりますし、「ミ♭」が入ればマイナーコードになりますが、「ド」と「ソ」だけではどちらか分かりません。 楽譜で、メジャーコードとマイナーコードを確認してください。音楽を構成する和音はそれぞれ12個、合計24個あるわけです。 (楽譜参照) これからのレッスンで目指す事は、これら24個の和音の使い方をマスターするという事になります。 和音をどう繋げていけばいい曲が作れるのか・・・色々なルールがあります。これからその仕組みを少しずつ見ていきましょう。 |

|

|

それではいつもと同じように、まず今までの内容をおさらいしましょう。 ホームコードと関係の深い、すなわち和音接続が可能な和音としてここまでのLessonで学んだ5種類の和音 (4の和音、5の和音、平行調のホームコード、平行調の4の和音、平行調の5の和音) は、ホームコードと共に曲の中で通常使われる和音です。これらの和音を「レギュラーコード」と呼びましょう。 Lesson 2で、音楽は安定した響きと不安定な響きを繰り返して構成されるものであることを述べましたが、ここで言う「響き」を造り出しているのが和音ですね。 上記レギュラーコードを、安定か不安定かで分類しますと、 [A] 安定した響きを造り出す和音・・ホームコード、平行調のホームコード [B] 不安定な響きを造り出す和音・・4の和音、5の和音、平行調の4の和音、平行調の5の和音 ということになります。 つまり基本的には音楽はホームコードで始まり、不安定な響きを出す場面で[B]グループの和音のいずれかを、安定な響きを出す場面で[A]グループの和音のいずれかを任意に使い、最後はホームコードで終わる、という和音進行になります。 (ただしここでは転調を考慮しておりません。) ここで、「安定」と「不安定」の意味を確認しておきましょう。 (~中略~) また、和音の「安定」、「不安定」といった働きは専門的には「機能」と呼ばれる範疇に含まれます。ハ長調に於ける「Cメジャーコード」の機能はトニックである、というような使い方をします。 (~中略~) さて話を戻しまして、レギュラーコードのほかにもホームコードと仲の良い和音はあります。 「レギュラー」ではないのですが、時々出番が回ってくる「サブ」、「脇役」の和音です。これらの和音を「サブコード」と呼びましょう。 サブコードはレギュラーコード程の仲良しではなく、ごく稀に会う程度の仲の和音です。つまり和音進行に於いて少ない頻度で使われる和音というものです。 脇役は、主役を引き立たせる影の功労者。この種類の和音が使われると、それまでの曲の流れが持っている雰囲気が微妙に別のものに変わります。サブコードが和音進行の中でのスパイスのような役目となり、曲にめりはりが生まれることになります。 この、和音進行に独特の深みをあたえる「サブコード」ですが、ホームコードとそれほど深い仲ではありませんので、安易に接続させることが常に出来るわけではありません。場合によってはこの種の和音を使うことで、その部分の響きが不協和音のように聞こえてしまうこともあるのです。 個々の音の移動に十分配慮をした上でそれらの和音へ繋げないと自然な和音進行に聞こえない程度の弱い関係なのです。 上記に述べました「サブコード」は、大きく3つに分類出来ます。それらは、 ・同主調のホームコード・4の和音・5の和音 ・属調の5の和音 (ドッペルドミナント) ・下属調の4の和音 の3種です。このLessonでは一番上のものについて見ていきましょう。 (~中略~) そしてこれらの機能については、同主調のホームコードは安定した響きを造り出す和音、同主調の4の和音と5の和音は不安定な響きを造り出す和音となります。 ただし、同主調のホームコードが安定した響きを生むといっても、先ほど述べましたように雰囲気が微妙に違う中での安定した響きです。長調の場合はマイナーコードが、短調の場合はメジャーコードが使われるのですから無理もないですね。 同主調の4の和音や5の和音は、不安定な響きであると同時に曲の雰囲気が変化するため、和音配置を繊細にすることで和音進行に大きな影響力をもたらす和音です。 また、 同主調のホームコードや4の和音、5の和音を使ってしまうと、その後、元のホームコードには戻れない場合が多いということも大きな特徴です。 これらの和音を使うと、同主調のホームコードを仮のホームコードではなく本当のホームコードとして同主調へ転調することが多いのです。 平行調の基本和音セット (ホームコード、4の和音、5の和音) へ移動した場合は、また元の調・ホーム コードへ戻ることが容易に出来るのですが、同主調の基本和音セットは、使うと曲の雰囲気に変化を与え曲の調を奪いかねない、そんな和音なのです。 その性質こそが、余り多く使われない所以とも言えるでしょう。 本質的にホームコードは転調されることを嫌がります。転調されてしまうと、ホームコードとしての地位を失うからですね。それでホームコードとしては仲の良い、安全な和音と一緒にいたがるのです。 しかしそれでは曲が平凡になりがちです。そこで作曲者が同主調の基本和音セットなどの「サブコード」を刺激として取り入れると、聴き手に新鮮な響きとして伝わり、更にその強い働きかけが曲の中で調を変えるというビッグイベントを、聴き手に違和感を与えることなく起こすことが出来るのです。 一時的に聴き手の和音進行構成にゆらぎを与えた隙きに転調をすれば、聞き手が注意深く分析をしながら聞かない限りは、転調したことを感じ取られずに自然に転調出来るのです。 つまりサブコードは転調元のホームコードと転調先のホームコードを繋ぐ橋渡しの役目を担えます。 このように、同主調の基本和音セットは、転調されるリスクを伴いながらも曲に新鮮感やめりはりを与える効果的な響きを生むものとして、利用価値が高い和音なのです。 同主調を制することが、作曲や編曲に磨きをかける重要なステップとなります。 |

|

|

|

||||

|

||||

![Lesson 1 和音 [メジャーコード・マイナーコード]](images/lesson-lesson1-03.png)